穀雨到,祛濕健脾正當時——中醫教你輕鬆應對春末養生

穀雨是春天的最後一個節氣,隨著雨水增多,空氣裡的濕氣越來越重,氣溫雖然升高,但早晚仍有涼意。

中醫講“濕氣通於脾”,此時人體最容易被濕邪困擾,出現乏力、犯困、胃口差、大便黏膩等問題。想要順應節氣養好身體,記住“祛濕、健脾、疏肝”三個關鍵字,做好這幾件事就夠了!

飲食:多吃“土裡長的”,少吃“涼的甜的”

濕氣重的季節,脾胃就像被“泡了水的海綿”,運化能力變弱。飲食要多吃能幫脾胃“吸水”的食物:

健脾首選“地裡三寶”:山藥、茯苓、炒薏米(薏米炒一炒再煮,寒性減弱,健脾效果更好),煮成粥或打豆漿,每天喝一碗,幫脾胃把濕氣“排出去”。

利濕就吃“清爽菜”:冬瓜、絲瓜、鯽魚都是“天然祛濕劑”。比如冬瓜煮湯不放油,鯽魚熬湯去濕又補蛋白;新鮮的菠菜、芹菜能清肝熱,緩解春末的口幹、上火。

記住“兩少一忌”:少吃酸(比如醋、山楂),以免肝火太旺;少吃甜(蛋糕、奶茶),以免生濕;堅決不吃冰的、油膩的,比如冰飲、炸雞,否則脾胃“雪上加霜”。

運動:出點“小汗”最養人,別讓濕氣“憋”體內

很多人覺得“濕氣重就該多出汗”,但中醫講究“適度”:

早上拉伸“疏肝氣”:起床後別急著坐起來,伸個懶腰、左右扭扭腰,或者試試“蝴蝶式”坐姿(腳掌對貼,膝蓋上下擺動),幫肝氣舒展,趕走起床氣和疲勞。

傍晚散步“健脾胃”:飯後半小時出去走走,不用太快,走到微微發熱就行。老輩人說“飯後走一走,活到九十九”,其實就是借走路的勁兒,幫脾胃消化食物,減少濕氣堆積。

試試“懶人祛濕法”:沒時間運動?每天踮腳尖100次,或者靠牆站5分鐘,促進氣血循環,一樣能“動則生陽”,讓濕氣跟著汗水排出來。

生活:防潮保暖雙管齊下,睡覺別讓濕氣“鑽空子”

防潮比祛濕更重要:下雨天少開窗,用除濕機或空調開除濕模式;洗完頭髮及時吹幹,尤其別濕著頭髮睡覺,否則濕氣容易從頭頂“入侵”;衣服、被子定期曬一曬,別穿沒幹透的衣服。

穿衣記住“上薄下厚”:白天熱了可以穿薄外套,但腰腹、腳踝一定要保暖。很多人穀雨過後腿疼、拉肚子,就是因為腳部、腹部受涼,讓濕氣和寒氣“聯手搗亂”。

早睡早起不熬夜:晚上11點前睡覺,早上7點左右起床,讓身體的“生物鐘”和自然節奏同步,就像春天的植物一樣,跟著太陽“生長”,陽氣足了,濕氣自然沒力氣搗亂。

按按穴位:兩個“黃金按鈕”,在家就能做

足三裡(健脾第一穴):膝蓋往下4指(3寸),脛骨外側1指寬的位置,每天用大拇指按揉3分鐘,酸酸脹脹的感覺最好,就像給脾胃“加油”。

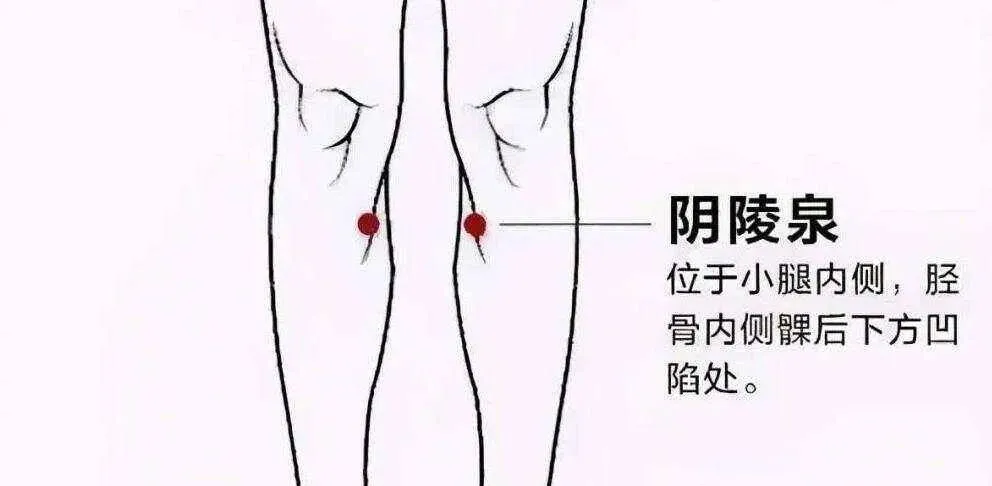

陰陵泉(祛濕特效穴):小腿內側,膝蓋往下的“鼓包”(脛骨內側髁)下方凹陷處,每天用拳頭敲50下,能幫身體“通下水道”,減少水腫和疲勞。

穀雨養生不複雜,跟著節氣過日子

穀雨的養生秘訣,其實就藏在生活的細節裡:吃一口健脾的粥,走一段舒服的路,曬一次暖暖的被子,按一按酸脹的穴位……不用刻意“大補”,只要順著天時調整生活,讓脾胃“舒服”了,濕氣“排掉”了,身體自然輕盈又有活力,以最好的狀態迎接夏天的到來!